La incorporación de Chiloé

La conquista del Archipiélago de Chiloé constituye un proceso singular dentro de la expansión española en el sur de Chile, marcado por la geografía insular, la resistencia indígena y un prolongado aislamiento que modeló una identidad propia.

Una identidad insular única en Chile

La "conquista" o, más precisamente, la incorporación de Chiloé a Chile fue un proceso militar y político que culminó en 1826, tras la resistencia realista en este archipiélago que fue el último bastión español en el territorio chileno, con derrotas patriotas en 1820 y 1824, hasta que el general Ramón Freire finalmente lo anexó tras las batallas de Pudeto y Bellavista y la firma del Tratado de Tantauco en enero de 1826.

Antes de la llegada europea, Chiloé estaba habitado principalmente por pueblos huilliches y chonos. Los huilliches, vinculados cultural y lingüísticamente al mundo mapuche, se asentaban en la isla grande y practicaban la agricultura, la pesca y la recolección. Los chonos, en cambio, eran pueblos canoeros nómades que habitaban los canales australes, expertos navegantes adaptados a un territorio fragmentado y hostil.

Entre dalcas y misiones

La presencia española en Chiloé comenzó en 1567, cuando Martín Ruiz de Gamboa, enviado por el gobernador Rodrigo de Quiroga, lideró una expedición desde el continente. Tras someter a los grupos indígenas locales, fundó la ciudad de Castro el 12 de febrero de ese año, convirtiéndola en uno de los asentamientos españoles más antiguos del actual territorio chileno. A diferencia de otras conquistas, en Chiloé no se produjo una guerra prolongada y de gran escala, sino una combinación de enfrentamientos esporádicos, alianzas forzadas y estrategias de control indirecto.

El sistema de encomiendas fue impuesto tempranamente, obligando a la población indígena a tributar trabajo y productos a los colonizadores. Sin embargo, la lejanía de los centros de poder colonial, las difíciles condiciones climáticas y la escasa riqueza minera limitaron el interés económico de la Corona. Esto generó un desarrollo lento y precario, pero también una relación particular entre españoles e indígenas, menos marcada por la explotación intensiva que en otras regiones, aunque igualmente desigual y coercitiva.

Enclave defensivo estratégico

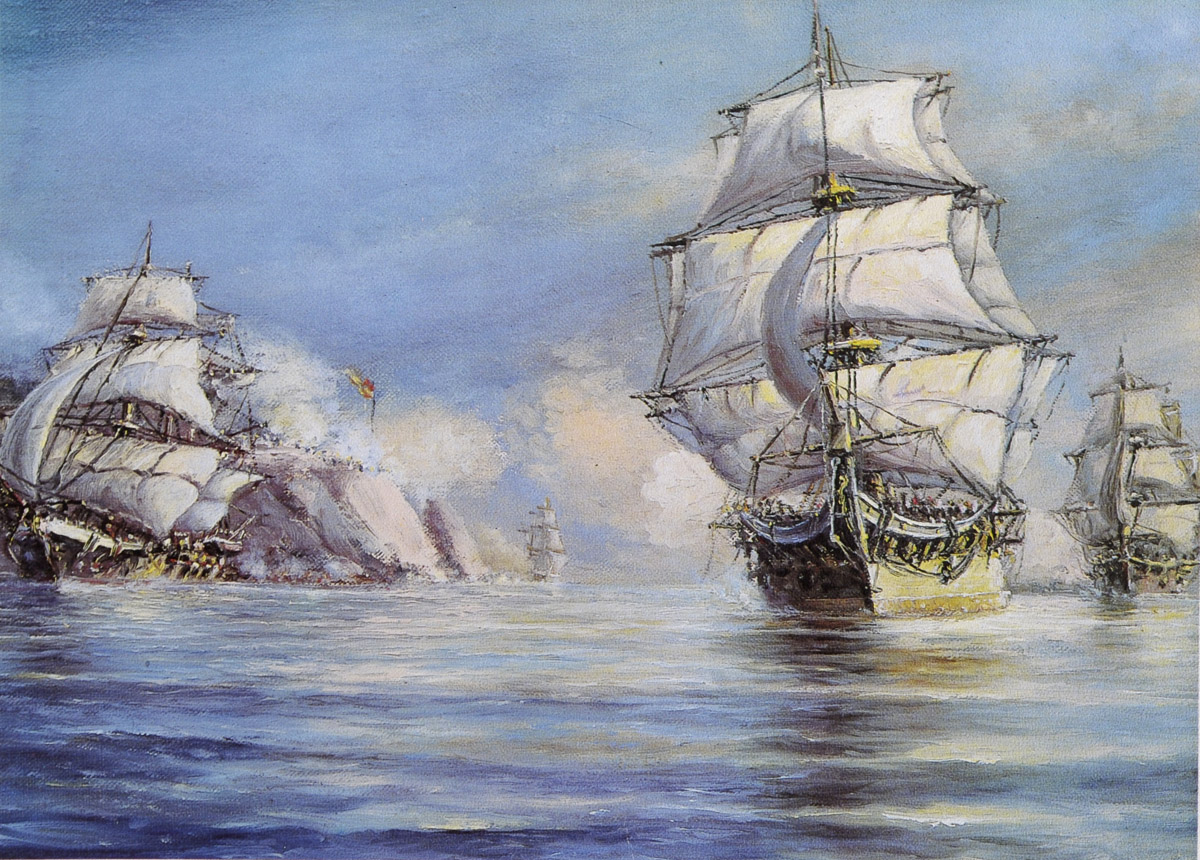

Durante los siglos XVI y XVII, Chiloé adquirió una importancia estratégica como enclave defensivo frente a incursiones extranjeras, especialmente holandesas e inglesas. El ataque del corsario holandés Baltazar de Cordes en 1600, que logró tomar Castro por un breve período, reforzó la necesidad de fortificar el archipiélago y consolidar su control militar. Como respuesta, se fortaleció el sistema defensivo y se reorganizó la administración colonial.

La evangelización tuvo un rol central en el proceso de conquista y dominación cultural. A partir del siglo XVII, los jesuitas desarrollaron un modelo misional singular, basado en misiones circulares que recorrían las islas en dalcas, integrando la predicación cristiana con elementos de la cultura local. Este modelo permitió una evangelización más profunda y dejó una huella duradera en la religiosidad chilota, visible hasta hoy en sus iglesias y festividades.

En 1767, con la expulsión de los jesuitas, la administración religiosa pasó a manos de los franciscanos, mientras que Chiloé fue separado de la Capitanía General de Chile y pasó a depender directamente del Virreinato del Perú, reforzando aún más su aislamiento político y administrativo.

La conquista del Archipiélago de Chiloé no fue un acto puntual, sino un proceso prolongado de ocupación, control y adaptación mutua. La combinación de resistencia indígena, condiciones geográficas extremas y escaso interés económico configuró una sociedad mestiza, profundamente ligada al mar, la tierra y la tradición oral. Esta herencia distingue a Chiloé dentro de la historia de Chile, como un territorio donde la conquista no borró las culturas originarias, sino que dio origen a una identidad única y persistente.